小米汽车正式发布旗下首款SUV车型——小米YU7,被定位为“豪华高性能SUV”的车型,延续了小米SU7的家族设计语言,却在车身结构、比例、智能化交互与豪华质感等方面实现了升级。

小米YU7在设计比例和空气动力学上达到了SUV领域的极限,还在车身用料、色彩设计、智能座舱等层面,展现出小米汽车对豪华、舒适和科技三大维度的深刻理解和高度整合。

我们将围绕小米YU7的设计理念与产品技术展开分析,聊聊这台车!

Part 1

智能体验

如何服务“人”的感受?

在小米YU7之前,“智能汽车”往往被简化为“屏幕越来越多、芯片越来越强、车机越来越像手机”的线性演进,这种路径在实用性和体验上很快遭遇了天花板,尤其是在SUV这种多乘员、高互动场景中,冗余的信息堆叠反而成为干扰源。

小米YU7选择了一条不同的路线——通过架构级的系统设计,重构车内人机交互的逻辑。

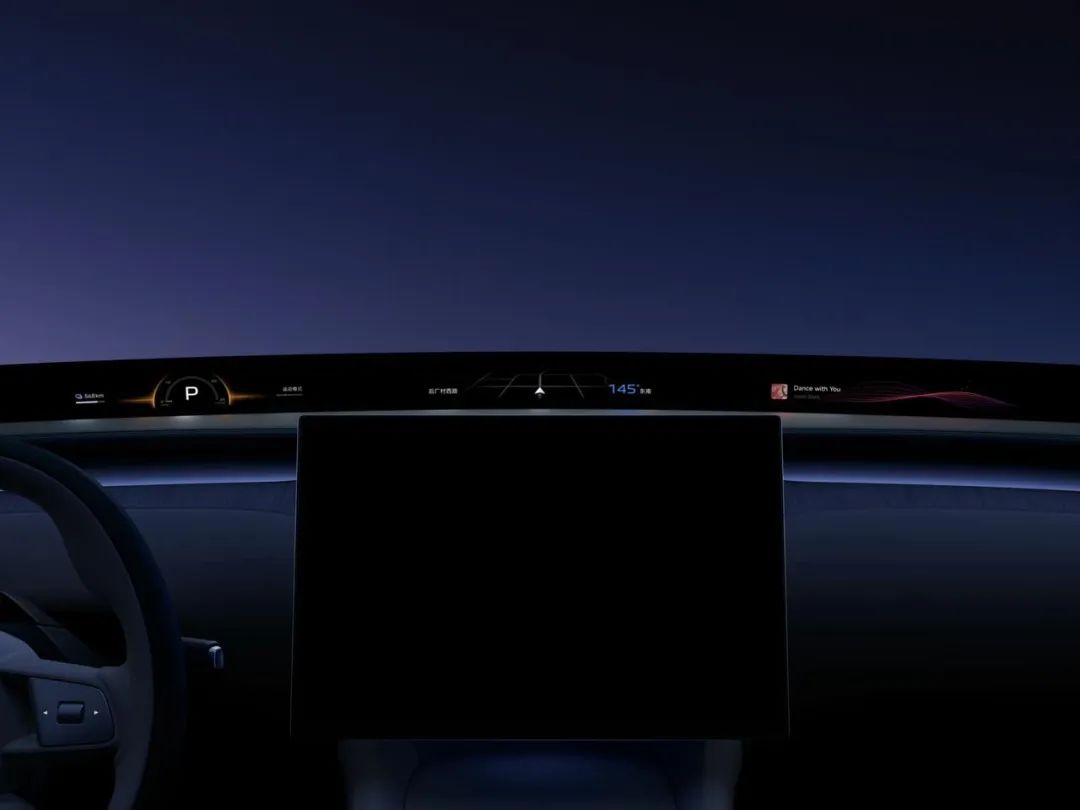

YU7智能座舱的核心,是小米全新自研的“Xiaomi HyperVision”系统,打破传统仪表屏、中控屏、后排娱乐屏各自为政的孤岛状态,形成一个动态协同、信息流统一的“感官矩阵”。

小米天际屏是以HUD(抬头显示)为起点,通过广角投影将导航、ADAS辅助驾驶信息、音乐提示、环境状态等内容,以三维、分层的形式投影至前挡风玻璃。用户无需低头,便可在“视线所及”中完成驾驶感知与信息读取。

小米天际屏提供的沉浸感更接近“AR驾驶舱”的雏形,是智能感知系统与视觉交互深度融合的结果。用户通过语音下达指令,中控屏反馈视觉指示,而天际屏则以关键提示强化驾驶引导,这种“互补式多屏协作”极大提高了使用效率与安全感。

在后排,小米还增加了一块后排控制屏,实现了座椅、空调、氛围灯等配置的便捷控制,构建出前后排无缝协同的“座舱智能整体”。

在这种系统架构下,小米YU7具备主动感知、智能联动和情境适配能力的智能生态节点。

从软件层的视觉调度到硬件层的屏幕布置,小米YU7打通了信息、语义与感知的闭环,这种“沉浸式、分布式、多模态”的座舱理念,无疑是智能汽车迈入新阶段的重要信号。

用户真正关心的仍是“好不好用”“用着顺不顺”。小米YU7在智能座舱设计中最值得肯定的一点,是回归“人”的视角,把科技作为服务体验的底层支撑,而非展示参数的舞台。

“情绪感知”维度更强调人车情感的联动,当用户靠近车辆,车外灯语与门把手氛围灯联动,自动展开的门把手配合感应式迎宾动效和音乐,使得“上车”本身成为一种仪式。

车内则进一步通过光、音、温、感四种维度进行情绪构建:128色氛围灯动态调节,小米智能声场算法提供方向感强烈的环绕音效,前排零重力座椅支持一键舒压,而车内空调系统则联动座椅通风、加热和温湿度传感器,实现智能舒适曲线调节。

在交互方式上,小米YU7提出了“无感交互”的设计理念。基于自研的小爱同学4.0语音引擎,车辆实现了语音可见即可说、连续对话、上下文理解、多个任务并行处理的能力,用户可以在导航、音乐、空调、车窗等多个系统之间自由切换,无需重复唤醒词,减少了“命令式控制”的割裂感。

小米为不同场景提供了“全场景自定义工作流”功能,例如驾驶模式下只显示核心驾驶信息,长途旅行时自动启动舒缓灯光和音乐、调节座椅模式等,形成了“车懂你”的人机关系。

在乘员空间维度,小米YU7则通过空间再设计与软硬件协同实现智能感知与响应,车内摄像头、雷达、麦克风组成的“智能感知中枢”能够实时识别车内人员数量、状态和情绪,进而主动进行灯光音响调节、座椅适配、空气净化等操作。

例如儿童落座后系统可自动进入“宝宝模式”,自动关闭后排车窗、开启PM2.5过滤、播放儿童白噪音等;而当后排无人时,系统则关闭对应区域空调并进入节能模式。这种智能不仅体现在功能的“有没有”,更在于“用起来顺不顺”。

智能体验的实现背后,小米依托其在智能手机、IoT设备、AI算法等方面的多年积淀,能够将智能座舱作为一个整体架构进行设计,从芯片、操作系统、交互逻辑到视觉语义一体化完成,是目前市面上少有的实现“整车智能化一体设计”逻辑的SUV之一。

Part 2

智能汽车

进入“架构决定上限”的时代

在智能汽车进入“架构决定上限”的新时代,真正意义上的智能电动车,其核心竞争力在于统一、可拓展的电子电气架构(EEA)以及全栈式的智能化能力。

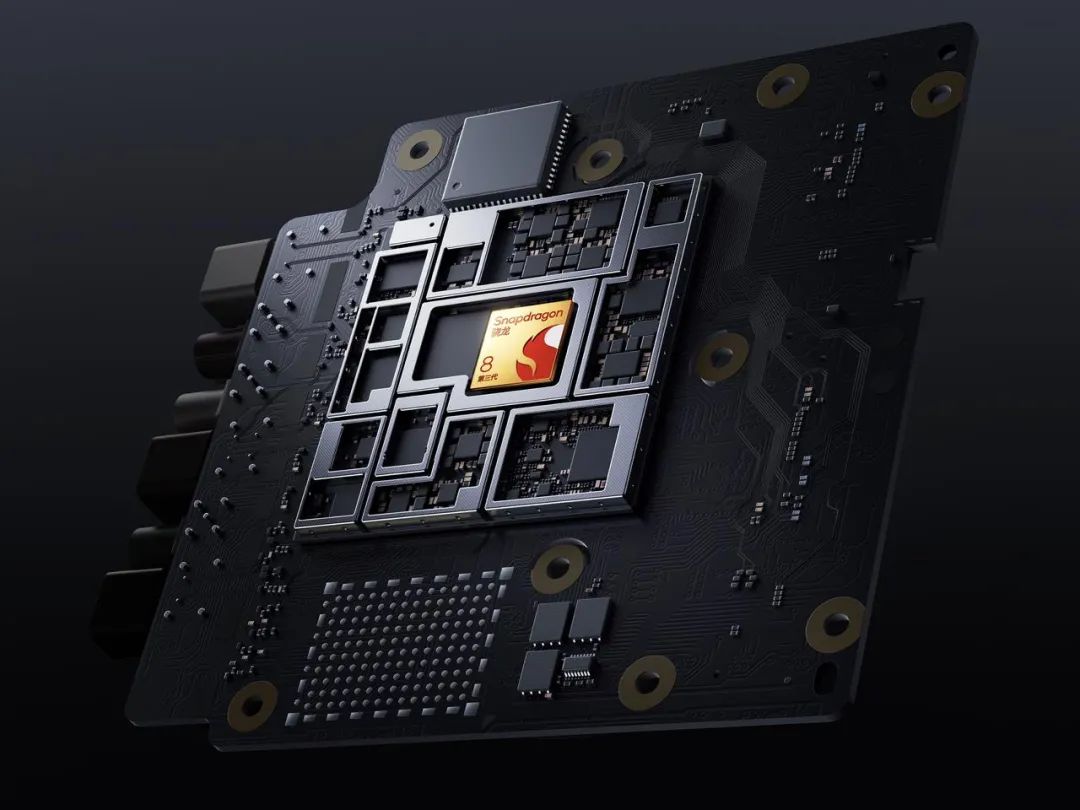

小米YU7在此背景下,完成中央计算平台的设计,核心是一颗高度集成、专业先进、且配备旗舰级算力的「四合一域控制模块」,将辅助驾驶、座舱、整车控制、T-Box通讯四大核心域控制器统一在一块主板上。

这不仅极大提升了系统集成度,还让小米YU7的电子架构从“分布式多节点”进化为“集中式智能中枢”,堪比一颗能指挥全车运转的超级大脑。

高度整合带来的改变是显而易见的,控制器数量减少75%,空间节省57%,整套系统从原本6.85公斤减重至3.6公斤,零件总重降低近一半。

得益于能效路径的全面优化,仅电气架构本身就可为整车多带来超过16公里的额外续航。甚至在功耗极高的“哨兵模式”下,整体功耗下降40%,也能多跑出超过5公里,这在电动车续航焦虑普遍存在的当下尤为关键。

为了支撑这种高度集成和能效优化,小米YU7在芯片平台上也采用了目前行业顶级配置。

◎ 在座舱部分,搭载4nm制程的第三代骁龙8平台,带来近乎手机级别的流畅操作体验——车机开机快,应用启动迅速,系统响应灵敏,甚至支持行业领先的15分钟极速OTA升级。

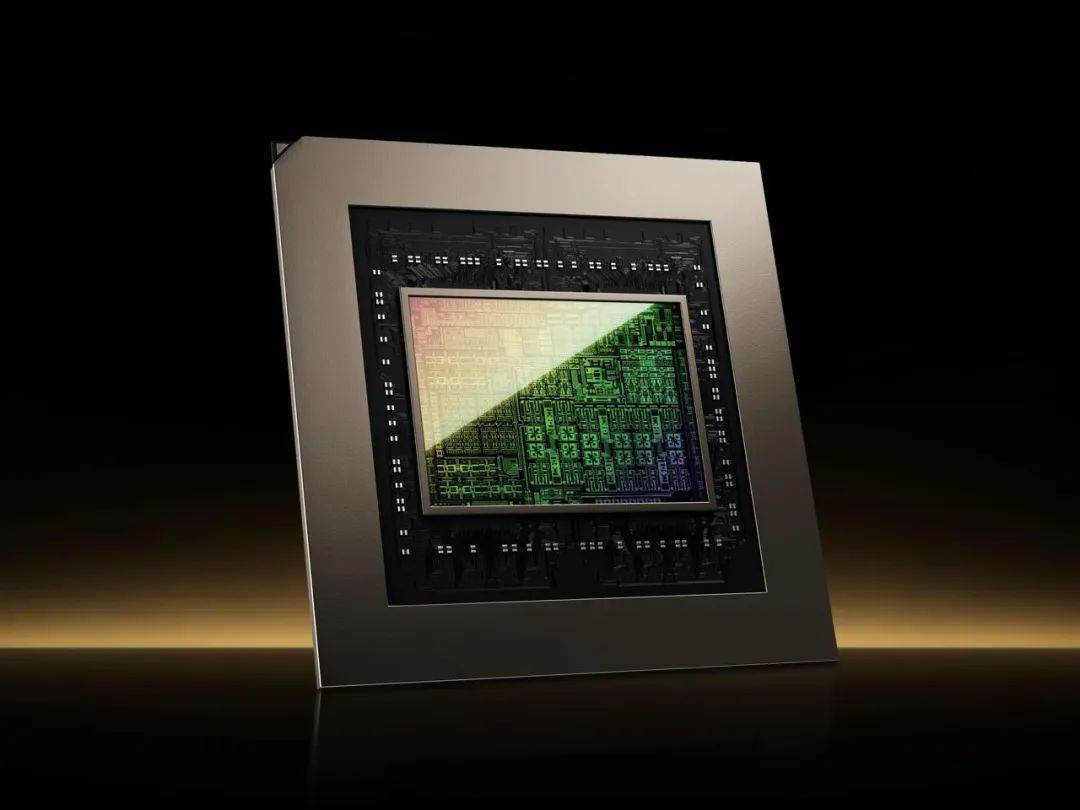

◎ 在辅助驾驶部分引入了NVIDIA最新一代DRIVE AGX Thor平台,同样是4nm工艺,但算力高达700 TOPS,并采用了NVIDIA最新的Blackwell架构,为大模型上车打下硬件基础。而连接车内外的通信能力同样强悍。

◎ 新一代EEA实现了行业首发的WiFi7、UWB钥匙、双5G并行网络以及三蓝牙+双WiFi的组合,车载热点网速提升83%,同时开放更多IoT通信接口,使“人车家全生态”不再是口号,而是正在构建的现实。

在这套先进架构的支撑下,小米YU7的辅助驾驶系统也得以实现全系标配。

◎ 硬件方面,不仅标配NVIDIA Thor芯片,还全系搭载激光雷达和4D毫米波雷达。激光雷达具备200米的探测距离,识别精度高且功耗降低55%;4D毫米波雷达则在保留3D结构优势的基础上增加了高度感知能力,能够在雨雾等恶劣环境中识别肉眼无法分辨的动态障碍。

◎ 同时,全车配备7颗超透光摄像头,采用COB封装与ALD镀膜技术,大幅抑制炫光和逆光干扰,确保图像清晰。再加上12颗超声波雷达与11颗高清摄像头的辅助,小米YU7的感知系统已达全方位冗余水准。

最后,好看是核心竞争力。

自SU7起,小米就将“好看”定为汽车设计基因。YU7在这一理念上进一步深化,通过极致比例控制展现豪华SUV美学:

◎ 3倍轮轴比、2.1倍轮高比、1.25倍宽高比,营造出低趴动感姿态。

◎ 1:3的头身比与680mm“车颈”呼应经典GT车长车头设计,搭配3.11㎡蚌式铝合金机盖与141L前备箱,兼顾美感与实用。

◎ 40+组风阻优化设计带来59公里续航增益,实现比例、风阻与功能的统一。这是一台看上去不像电车的电车。

小结

小米YU7尝试回答一个问题——智能化的尽头是体验的自然。在智能电动下半场,谁能将复杂的技术转化为简单好用、自然融入生活的体验,谁就能赢得用户的长期信赖。

最前沿的电子设计资讯

最前沿的电子设计资讯