随着L4级自动驾驶技术的不断成熟和成本不断下降,行业竞争已从单点突破进入生态协作阶段,在车展上我们和Yole的杨博士也探讨了Robotaxi的前景。

Uber作为全球最大的出行平台,不再局限于自身技术开发,而是通过战略合作的方式,推动自动驾驶汽车与人类驾驶员在同一平台上的融合应用。

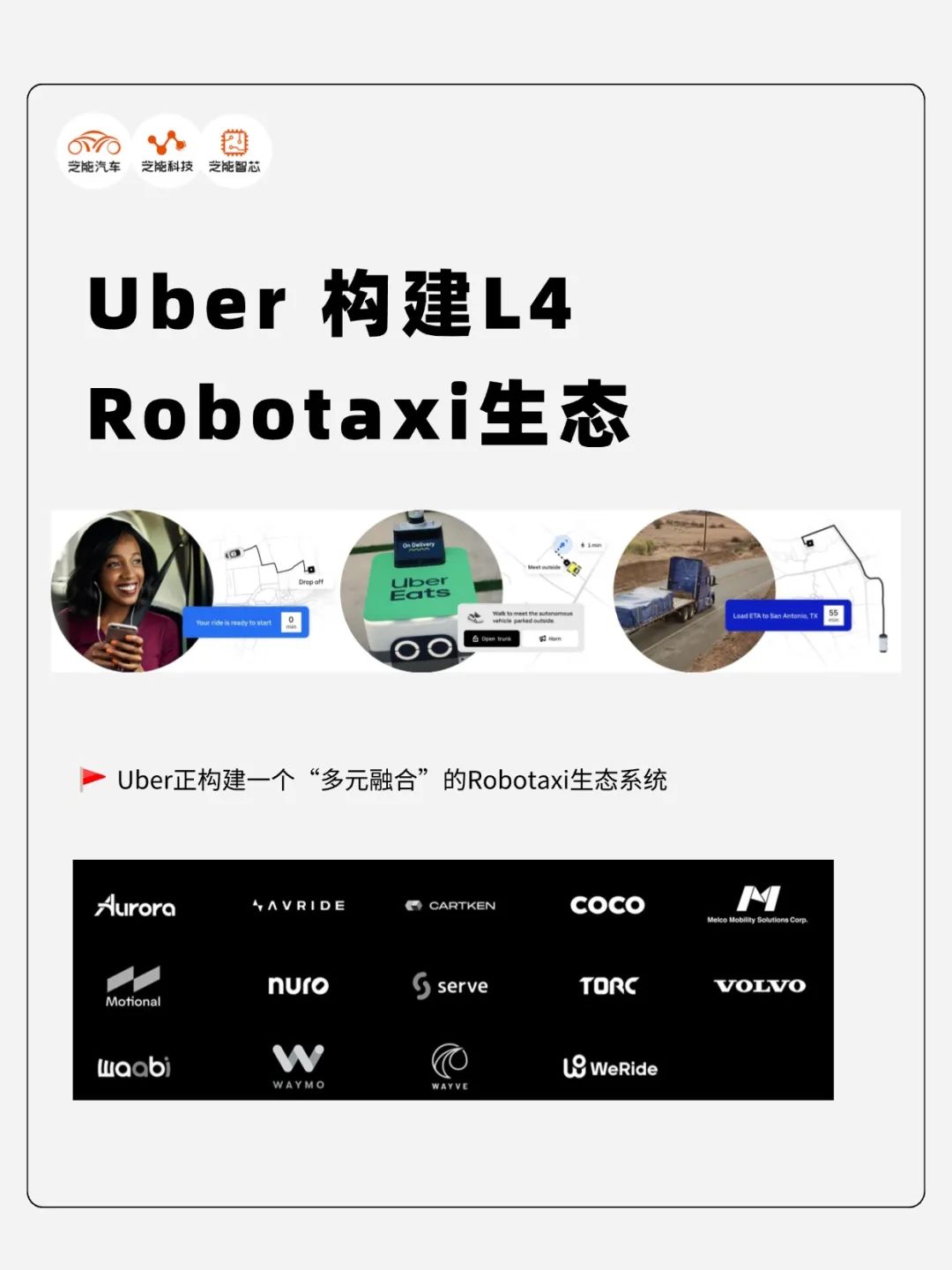

在与Waymo、May Mobility、大众汽车、Momenta等公司的密集合作中,Uber正构建一个“多元融合”的Robotaxi生态系统,加速自动驾驶的商业化落地并扩大市场影响力。

Uber的合作战略非常重要,通过技术整合路径以及全球市场布局,是可以不断加速未来出行格局的演变的,特别是6月份特斯拉加入以后。

平台化生态:

Uber的融合策略与技术中立立场

Uber在自动驾驶领域的策略显然已从“自研为主”转向“平台赋能”,转变体现了Uber对产业现实的深刻认知——自动驾驶是一项复杂系统工程,仅靠单一企业难以独立支撑其规模化商业化的全部路径。

● 多供应商Robotaxi整合,构建混合模式生态

Uber的“混合模式”理念,是其推动自动驾驶落地的核心逻辑。

通过将自动驾驶车辆与人类司机共享平台,Uber不仅解决了Robotaxi初期车队规模小、服务覆盖不足的问题,还为用户提供更具灵活性的服务选项,模式的技术支撑是Uber平台对不同厂商Robotaxi系统的开放性兼容。

从Waymo到May Mobility,再到Volkswagen与Momenta,Uber并未选择独家绑定某一技术路线,而是通过标准化的API接口、订单管理、定价机制和用户体验一致性,实现不同自动驾驶解决方案的协同运行。

这种“平台中立”的策略,大大降低了合作门槛,也增强了Uber对合作伙伴的吸引力。

● 技术能力与本地运营双轮驱动

Uber的优势不仅在于其技术平台能力,更在于其在本地市场的运营经验和出行需求模型的掌握。

无论是在美国的凤凰城、奥斯汀,还是未来的洛杉矶、欧洲城市,Uber都能根据当地的政策环境、基础设施状况和用户行为,快速部署适配的Robotaxi解决方案。

Uber在订单调度、车队利用率优化、乘客评级系统等方面的积累,也为自动驾驶车队提供了天然的运营优化支撑。

这些能力成为Uber能吸引如May Mobility、Momenta等具备强大自动驾驶技术但缺乏C端运营经验公司的关键资源。

全球化布局:

从美国试点到跨区域扩张

的演进逻辑

Uber的自动驾驶合作布局正在从“点状试水”快速向“区域生态”扩张,这不仅体现其对未来自动驾驶市场的战略判断,也反映了各地区政策、法规与市场接受度的差异性。

● 美国市场:Robotaxi的规模化前哨战

美国无疑是Uber自动驾驶商业化的主战场。

2025年底,Uber将与May Mobility在德克萨斯州阿灵顿部署首批Robotaxi服务,车型为定制化的丰田Sienna混合动力小型面包车,初期配备安全员,未来过渡至无人驾驶。

这一阶段的关键任务是验证系统稳定性、用户接受度以及城市交通系统的兼容性。

Uber与Waymo在凤凰城和奥斯汀的合作也表明,Uber并不试图一家独大,而是容纳多家Robotaxi供应商的协同发展。

Uber平台未来很可能像航空业的代码共享机制那样,为用户智能匹配不同供应商的车辆与服务。

📍May Mobility:丰田/BMW 投资,2025 起在得州阿灵顿上线,目标数千辆自动驾驶 Sienna;

📍Waymo:谷歌“亲儿子”,凤凰城、奥斯汀已可 Uber App 叫车,亚特兰大也快来了!

📍大众 MOIA:ID.Buzz 纯电面包车来袭,2026 年洛杉矶试点,2027 年实现“真·无人驾驶”;

📍AV Ride:奥斯汀送外卖机器人先行,2025 年达拉斯开放叫车。

● 欧洲与国际市场:与Momenta构建出海生态

在拓展国际市场方面,Uber选择了具备强大工程能力和国际化野心的中国自动驾驶初创公司Momenta作为合作伙伴。两者将在2026年初将自动驾驶服务推向欧洲,初期部署同样将采用“安全员+Robotaxi”混合形式。

Momenta在自动驾驶软件堆栈与本地适配能力上的强项,加之其与整车厂(如奔驰、上汽等)的深度合作经验,使其具备快速输出量产Robotaxi系统的能力。

这种“软硬一体+前装量产”能力,与Uber的全球出行平台实现技术与场景的闭环联动,正是此次合作的最大价值所在。

Uber选择从欧洲作为国际市场的起点,既有法规相对清晰、政策开放的现实基础,也蕴含着对亚洲、南美等地区后续扩张路径的铺垫逻辑。

Uber的自动驾驶战略,是对“出行服务平台”本质的一次深度回归,不再试图成为自动驾驶技术的唯一拥有人,而是成为不同技术流派和商业路径的“整合者”和“加速器”。

通过平台化整合、全球合作、多元共生,Uber不仅在推动Robotaxi商业化的进程上占据先机,也在重新定义“自动驾驶+出行”的未来范式。最终,真正实现从“软件定义出行”到“平台驱动交通变革”的产业跃迁。L4级别的Robotaxi在Uber和特斯拉的推动下,我们可以再看看。

最前沿的电子设计资讯

最前沿的电子设计资讯